スヴァールバル諸島ってどんな国?ビザや行き方など旅行前に知っておきたい基本情報【2025年最新】

目次

Toggleスヴァールバル諸島 (Svalbard) は、北極圏に位置するノルウェー王国に属す群島で、手つかずの自然と極地ならではの風景が広がる旅先です。英語圏、北欧からの旅人を中心に人気が高まりつつあります。

氷河、白夜・極夜、野生のホッキョクグマなど“北の果て”ならではの体験ができる一方で、アクセスや気候・移動手段など特有の条件も多く、冒険心をくすぐられる興味深い場所です。

この記事では、実際に行ってみた体験を元に、旅行前に押さえておきたいビザ・治安・交通・気候などの基本情報をご紹介します。

スヴァ―ルバル諸島(Svalbard)の基本情報

正式名:スヴァールバル諸島(Svalbard)

※ノルウェー王国の群島として扱われる

位置:北極圏、ノルウェー本土と北極の中間、北緯約74°〜81°、東経約10°〜35°

時差:中央ヨーロッパ時間帯(CET/UTC +1) ※夏時間あり。

首都:ロングイェールビーン(Longyearbyen)

※最大の定住地。

国旗:ノルウェー国旗(スバールバルはノルウェー王国の法的支配下)

人口:約 3,000人前後(島全体)※定住者数は少数

言語:ノルウェー語(Norwegian)を中心に、ロシア語(Russian)など。

通貨:ノルウェー・クローネ(Norwegian Krone/NOK)

宗教:キリスト教(多くはノルウェー国教会系)、ロシア系住民には正教会も。

コンセントタイプ:ノルウェー本土同様、タイプ C/F(ヨーロッパ大陸タイプ)を想定

※旅先で変換プラグが必要な場合あり。

スヴァールバル諸島のビザ

スヴァールバル諸島は、「ビザ不要エリア」とされており、外国人が滞在・就労・居住するための一般的なビザや居住許可は必要ありません。

ただし、実際に本土ノルウェー経由でアクセスする場合、シェンゲン協定(Schengen)対象国からのアクセスには注意が必要です。スバールバル自体はシェンゲン協定域外ですが、ノルウェー本土経由で往復する際には「2回入国可能」などの条件付きのシェンゲン・ビザ取得が求められる場合があります。

ノルウェーからの入国であっても、パスポートあるいは国籍IDカードの提示が必要です。滞在時の条件として「滞在・生活できる経済的手段を有していること」「住居を確保していること」などが求められます。

スヴァールバル諸島の大使館情報

スヴァールバル諸島には直接の常駐日本大使館はなく、ノルウェー本土(オスロ等)にある在ノルウェー日本国大使館が関連します。

在ノルウェー日本国大使館

住所:Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo Norway

電話:+47 22 01 29 00

公式サイト:https://www.no.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

また、スヴァールバル諸島はノルウェー領域の特別地域のため、個別に駐日大使館は設置されていません。こちらも駐日ノルウェー大使館の管轄となります。

駐日ノルウェー大使館

住所:〒106-0047 東京都港区南麻布5-12-2

電話:03-5422-1200

公式サイト:https://www.norway.no/ja/japan/norway-japan/1/

スヴァ―ルバル諸島の位置と行き方

スヴァールバル諸島は北極圏、ノルウェー本土からさらに北へ伸びる群島です。

旅客アクセスは主にノルウェー本土のオスロ(Oslo)またはトロムソ(Tromsø)など経由で、最大の定住地ロングイェールビーン(Longyearbyen)空港へ飛行機で入るルートが一般的。また、クルーズ船やチャーター便という選択肢もあります。

空港から定住地までは送迎やバス、冬期にはスノーモービルや犬ぞりでのアプローチが可能ですが、あらかじめの手配が必要です。

気象条件やフライト状況による遅延・欠航リスクもあるため、普段の旅とは異なり、北極環境ならではのフレキシブルに動ける準備をしておきましょう。

アクセスの際は、ノルウェー本土での入国・乗継ぎ条件、荷物・装備チェック、天候による移動困難などを想定して余裕あるスケジュールを組むことをおすすめします。

スヴァールバル諸島の治安

スヴァールバル諸島は定住人口も少なく、犯罪発生率は低めですが、旅の観点ではむしろ「自然環境によるリスク」が目立ちます。

例えば、ホッキョクグマの出没や、極寒・氷河・雪崩などのアクシデントが懸念されます。

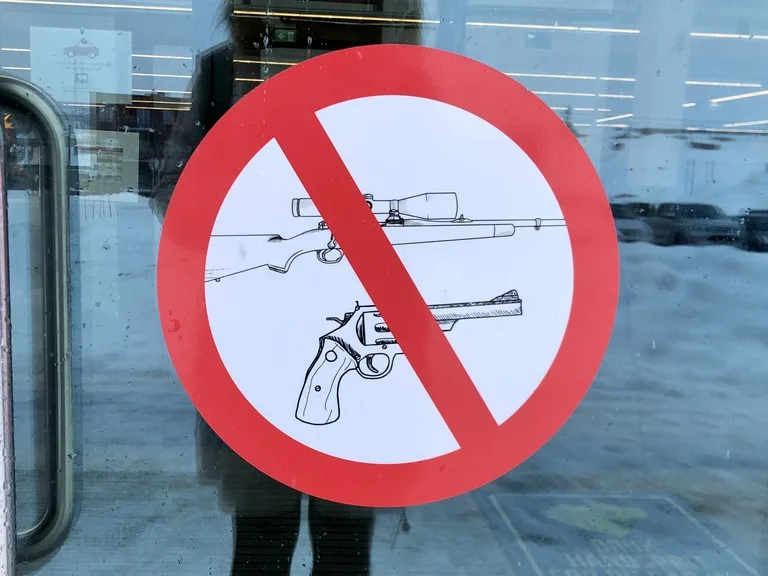

特に集落外(野外)へ出る場合は、装備(銃を含む)・連絡体制・ガイド付きツアー参加などの安全対策が必須です。市街地での軽犯罪は少ないものの、装備や環境に対する備えがないと旅を楽しめず危険です。

スヴァールバル諸島の地理的特徴

スヴァールバル諸島は面積約62,000 km²に及び、最大の島はスピツベルゲン島(Spitsbergen)です。

羊蹄山のように尖った山々、無数の氷河、海を挟んだフィヨルド、野生動物など、手つかずの北極自然が広がります。

また、60%以上が氷または氷原に覆われており、植生は極めて限られています。気候は北極圏ですが、北大西洋暖流の影響により想像より穏やかな側面もあり、夏季には氷が解けて海が現れる地域もあります。

こうした地理条件から、北極圏ならではの白夜・極夜、氷河崩落、海氷・動物との遭遇などが旅の大きな魅力となる一方、アクセス・移動・滞在においては普通の観光地とは異なる備えが不可欠です。

スヴァールバル諸島の歴史

スヴァールバル諸島は古くから人類の定住地ではなく、近代では1596年にオランダの探検家ウィレム・バレンツ(Willem Barentsz)が到達した記録があります。

その後、17〜18世紀には捕鯨・狩猟の拠点としてヨーロッパ各国が活動していました。1920年にスヴァールバル条約(Svalbard Treaty)が締結され、ノルウェーの主権が認められ、1925年にスバールバル法(Svalbard Act)が施行されて現在の法的地位が確立されました。

冷戦期にはノルウェーと旧ソ連系の鉱山町が並存する特異な政治・社会構造もあり、近年は観光・研究が中心産業となりつつあります。

このように、荒涼とした北極の地が、国際条約・鉱山・研究・観光という多層的な歴史を経て旅の目的地として注目されるようになりました。

スヴァールバル諸島の文化と習慣

スヴァールバルの文化は、ノルウェー本土文化をベースに、世界中からの移住者や研究者・観光客の影響を受けた多文化的な側面があります。言語・出身国・職業背景が多様で、集落では国際的な雰囲気が漂います。

また、“極地で生きる”という背景から、自然への敬意や安全意識が強く、集落外へ出る際には必ず熊撃退用の装備やガイド同行が求められます。

一方で、観光地としても発展しており、宿泊施設・ガイドツアー・レクチャーなど、旅を楽しむ仕組みも整いつつあります。

さらに、靴を脱いで建物内に入る習慣など、旅人としてもちょっとしたマナーに留意すると良いでしょう。

スヴァールバル諸島の有名な場所

スヴァールバルには数多くの見どころがありますが、旅行記事で詳しく紹介するためここでは要点のみ述べます。

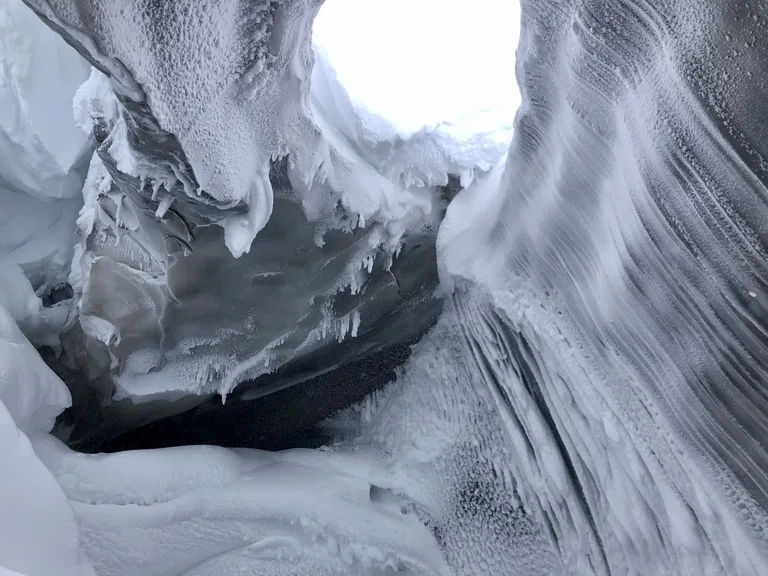

代表的なのはスピツベルゲン島(Spitsbergen)のロングイェールビーン(Longyearbyen)集落、かつての鉱山町や研究ステーション、氷の洞窟、無数の氷河・フィヨルド・野生動物エリアです。

また、氷河が流れ込む峡谷や、海氷・北極動物を観察できる地域など、自然遺産としての価値が高く、観光目的でも人気です。さらに、保護区・国立公園が多数あり、自然保護の視点でも注目されています。

スヴァールバル諸島の有名な食べ物

スヴァールバルで特に“名物料理”として国際的に知られているというわけではありませんが、地元で捕れた魚・シーフード、ラップランド的な雰囲気を持つ鹿(=スバールバル・トナカイ)など、北極圏ならではの食材や料理があります。

スヴァールバル・トナカイ(Svalbard reindeer)を使った料理は現地のレストランで食べることができますが、スーパーでも購入可能。

私はゲストハウスでステーキにして食べてみましたが、臭みがなくさっぱりしていて美味しかったです。また、世界最北のお寿司屋さんがあるのもここ。ぜひ行ってみてください。

また、長期保存が効く乾燥肉・魚、寒冷地ならではの保存食なども旅の味として楽しめるでしょう。

スヴァールバル諸島の有名な特産品・お土産

お土産としては、北極モチーフ(ホッキョクグマ・雪・オーロラなど)をあしらったグッズ、地元のアート・工芸品、寒冷地ならではのアウトドア用品やブランドも人気です。

スノーグローブ・極地仕様の帽子・手袋などは旅した証としての記念にも。

また、地元宿泊施設で販売されている地域限定のチョコレート・スナックや、北極の写真・ポストカードもおすすめです。

タウンには可愛いSHOPがいくつかあるので、お土産探しには困りません。「ちょっとだけ北極圏を持ち帰る」、宝もの探しのように楽しみながら選んでみてください。

スヴァールバル諸島の交通事情

交通手段として、島内・集落外移動ともに通常の都市部とはかなり異なります。

まずアクセスは主に飛行機で、ノルウェー本土からロングイェールビーン空港へ直行または経由便を使います。

島内では道路網は非常に限られており、集落内を除けば車移動が難しい場所も多く、スノーモービル、犬ぞり、ボート、徒歩・トレッキングが主な移動手段になることもあります。

ウィンターシーズンは雪・氷・吹雪などで移動制約が出やすいので、天候・時間に余裕を持った計画が必要です。

公共交通機関は非常に限定的で、宿泊先やツアー会社が送迎や移動手段を提供しているケースが多く、個人手配の場合は事前確認が欠かせません。

また、燃料・交通費・装備レンタルなど旅費が高めになる傾向にありますので、予算設定時に交通関連コストを慎重に見積もることをお薦めします。

スヴァ―ルバルのツアーやバスの時刻表など、基本情報はこの公式サイトが網羅しています。旅行前に要チェックです。

スヴァ―ルバル公式ガイド:https://en.visitsvalbard.com/

スヴァールバル諸島の気候

スヴァールバルの気候は北極圏ならでは。

年間を通して低温で、夏は短く、冬は極夜が訪れます。氷河や雪原が広がり、降水量は少なく「北極砂漠(Arctic desert)」とも称される環境です。

季節ごとの特徴と旅の服装・リスク例

春〜夏(5〜8月):白夜が続く時期で、気温は−2℃〜+6℃程度。日中でも冷たい風や雨・霧のリスクあり。防風・防水機能のある服装を。

秋(9〜10月):日照時間が急速に短くなり、オーロラ観察のシーズン開始。気温が下がり、初雪・氷結の可能性。滑りやすさに注意。

冬(11月〜翌年2月):極夜(太陽が出ない期間)があり、気温は−10℃以下、風雪・吹雪・雪崩リスクあり。特に夜間・野外移動の際はライト・防寒具・装備必須。

春(3〜4月):日照が戻りつつある時期。昼夜の寒暖差大。雪解け・氷の割れ目・溶け水による足元の悪さに注意。 また、急激な天候変化・吹雪・氷の割れ目・海氷の移動などがあるため、旅程に余裕を持ち、天候予報・現地ガイドの助言を重視することが肝心です。

旅行前の予備知識

両替:通貨はノルウェー・クローネ(NOK)。空港・集落内のATM・両替所で対応可能ですが、レート・手数料が高めになる可能性あり。クレジットカード利用が主流です。

予防接種:特別な義務ワクチンは少ないですが、旅先の医療体制が限られるため、傷害・感染症(例えば風土病)対策を考え、保険・予備薬の準備が望ましい。

SIMカード・インターネット環境:集落内では携帯・インターネット利用可能ですが、接続が不安定・料金が高めのケースあり。野外や離島では通信圏外の可能性も。現地SIMの購入は可能ですが、主要な都市機能整った場所(ロングイェールビーン)での利用を想定。

医療・保険:病院はありますが、高度医療・長期入院には本土移送が必要な場合あり。国内旅行保険・海外旅行保険に加入し、救援・搬送費用までカバーされているか確認を。

装備・準備:北極環境特有の装備(防寒着、シューズ、ライト、熊対策)を持参するか、レンタルを含めて事前手配が重要です。

荷物・服装:重ね着(レイヤリング)、防風・防水仕様、帽子・手袋・アイウェア(雪面反射・強風対策)など。

現地ルール・マナー:自然保護規制が厳しく、指定場所以外の立ち入り制限・野生動物への接近禁止などがあります。ガイド付きツアーの利用を推奨。

スヴァールバル諸島旅行での注意事項

旅先として魅力的ですが、次の点にご注意ください。

まず、自然環境が厳しいため「無計画な野外移動」は危険です。野外ではホッキョクグマの出没・氷河や海氷の突然の変動・天候急変などが起こり得ます。

特に雪原・氷上・夜間移動はガイド付きが望ましいです。 アクセス・移動手段が限られており、フライト欠航・船便遅延・宿泊枠の逼迫などが起こることもあります。旅程は余裕をもって設定し、保険・キャンセル対応を確認してください。

また、装備・服装・体調管理も重要です。強風・吹雪・低温・日照変化(極夜・白夜)に備え、旅慣れた装備で臨みましょう。

通信・医療体制が都心部の比ではないため、家族や同行者・ツアー会社・宿泊先と連絡体制を確立しておくことも安心です。

滞在費・物流コストが高めであるため、食費・移動費・装備レンタル費用を前もって見積もり、予算オーバーのリスクを抑えましょう。自然保護・地域規制への配慮も旅マナーとして欠かせません。

スヴァールバル諸島観光のまとめ

スヴァールバルは「人と自然が限界環境で共存する」極北の舞台であり、旅する人にとって冒険心や興味を刺激される場所です。

手つかずの自然・北極の動物・極夜や白夜の体験という魅力を持つ一方、アクセス・移動手段・気候・環境など旅の準備と意識も重要です。

実用面をしっかり押さえてこそ、スヴァールバルでの旅が安全かつ本質深いものとなるでしょう。

ぜひ、装備・行程・費用・環境の四点を事前に整え、北極圏での旅を存分に楽しんでください。

※当記事の情報は実際に旅した際の体験と、調査時点の情報をもとに執筆しています。

可能な限り正確を期していますが、万が一情報に誤りや更新漏れがある場合は、お手数ですが「https://tabilapin.com/contact/」よりご連絡いただけますと幸いです。確認の上、迅速に対応・修正いたします。

You May Also Like

ブータン観光で行ってよかったスポット19選!幸せの国完全ガイド

2025年7月21日

Wewak観光おすすめスポット8選|第二次世界大戦の戦跡をめぐるパプアニューギニアの旅

2025年10月7日