北極クルーズ旅行記【Svalbard】消えゆく氷河と野生動物の現実に迫る

目次

Toggleスヴァールバル(Svalbard)の冷たい海へ、「ビレフィヨルデンへのフィヨルドクルーズ(Fjord-cruise to Billefjorden)」と「エスマルク氷河とバレンツブルク(Fjord-cruise towards Esmark Glacier & Barentsburg)」に参加してきました。

北極海、そこは極地の音や氷の破片の崩落音まで感じられる静寂の世界。澄んだ空気、静寂、そして氷河の青い光が印象的です。

船上からはセイウチや海鳥、運がよければホッキョクグマなどの野生動物に出会えるチャンスがあり、時にはすぐそばの流氷の上で寝ている姿に出会えることも。風が冷たくても目が離せません。

温暖化による氷河後退が現実に進む中、この光景を「今」見られたことの意味も強く感じる旅でした。

※バレンツブルグに関してはこちらの記事を参照してください。

バレンツブルグ旅行記|ロシア文化が息づく極北の街!行き方・見どころ・ツアー紹介

スヴァ―ルバル諸島発の日帰り北極クルーズMAP

ロングイェールビーンの港から発着し、イスフィヨルドやビレフィヨルドなどを7~8時間かけて巡るクルーズです。

数日かけて北極点を目指すクルーズとは違い、日帰りで気軽に参加できるのがメリット。氷河や野生動物のリアルを間近で観察するチャンスがあります。

天候によって、中止もあるため、余裕をもったスケジュールを組むことをお勧めします。

Arctic fjords(北極フィヨルド)とは

北極のフィヨルド(Arctic fjords)は、氷河が長い年月をかけて山を削り、そこに海水が入りこんでできた深い入江です。

スヴァールバルの海は、ただ海というより「氷河との接点の水域」というイメージに近く、氷河前面の淡水と海水が混ざり合う「混相帯」も見られます。

ビレフィヨルドを船で進むと、時間のスケールが人間の世界では測れない「氷の地形」が静かに広がります。白夜の光に照らされて色味を変える水面、風がないときには鏡のような反射、氷片からも淡く青い光が透けて見えます。

観光客が増えたとはいえ、この風景はいまや安定とは言い切れない、という現実もはらんでいます。北極で最初に変化の輪郭が浮かびやすいのは「氷が接する水」。まさにフィヨルドはその最前線なのです。

Isfjorden(イスフィヨルド)

イスフィヨルド(Isfjorden)は、スピッツベルゲン島の中部に広がる大きなフィヨルドで、ロングイェールビーン(Longyearbyen)の前に開けている海域でもあります。

湾の奥はとても穏やかで、氷河や山岳が近い距離で迫るのが特徴です。

多くのクルーズ船はこの湾を経由して、ビレフィヨルドやエスマルク氷河方面へ向かいます。

北極の海の入口ともいえる存在で、海鳥やアザラシなどの生き物が姿を見せる「野生の回廊」のような場所でした。

Billefjorden(ビレフィヨルド)

ビレフィヨルド(Billefjorden)は、イスフィヨルドの内側に伸びるフィヨルドで、氷河と海が直接つながる“観測の最前線”の一つです。

ロングイェールビーンを出発した船は、この静かな入江へと進み、海面の色がゆっくりと“青”から“濃いネイビー”へ変わっていく光景が見られます。

氷河性の淡水が混じることで濁りが加わり、場所によっては水面の色の境がはっきりと線のように現れることもあります。白夜の光が入っている場合は水面全体が淡く輝き、氷片ひとつひとつがガラスの破片のようにキラキラと反射します。

ここは“海”というより“氷の世界の入口”。この海域では、氷河の前線後退の速度や氷舌の破断の位置が年ごとに変化しており、ガイドは細かい地形の違いや過去との比較を頻繫に示してくれました。

変化は“劇的”ではなく、静かに、しかし確実に。だからこそ旅人は、景色を見ながら、目に見える美しさと、見えない変化の現実を、同時に受け止めることになるのです。

Arctic glaciers(北極の氷河)

北極の氷河(Arctic glaciers)は数千年単位でゆっくり形成され、雪が積み重なり氷の層が押し固まってできた巨大な氷の流れです。

スピッツベルゲン(Spitsbergen)の中央部に位置する代表的な氷河の一つ、ノルデンショルド氷河(Nordenskiöldbreen/Nordenskiöld Glacier)や、今回訪れたエスマルク氷河など、特に青みを帯びる厚い氷が特徴的です。

しかし近年は北極の平均気温上昇により、融解速度の加速や流動の変化が観測されています。かつては年間を通してほぼ安定していたといわれる氷の前線が後退し、氷河正面の海は広く開けています。

このツアーでも、氷河正面の海に浮かぶ小さな氷片の多さが印象的でした。まるで現地の風景そのものが「変わりつつある北極」を静かに語っているように感じられます。

Esmark Glacier(エスマルク氷河)

エスマルク氷河(Esmark Glacier)は、イスフィヨルドの西側に位置し、海へと流れ込む氷の前線を船から観察できる代表的な氷河です。

船でかなり近くまで寄ることができ、氷の青い層と亀裂の模様がはっきり見えるほど。

この氷河も年々後退が報告されている氷河の一つで、夏でも雪が解けて氷の形が変化していく生き物のような存在です。

海に接する氷河は、前線のわずかな後退幅ですら人間の尺度だと「静か」に見えます。しかし、氷体内部の温度、流動速度、氷舌の破断位置など、地球物理的には大きな変化が続いています。

北極の温暖化は平均値では穏やかに見えても局所では急激です。エスマルク氷河の前に立ったとき、氷床の青は、それはそれは美しかった、でもその青さは「氷がまだ存在している証拠」にすぎません。

氷の崩落音が海に響く瞬間は、自然の迫力と同時に「変化し続ける北極」を現実として感じさせました。

Arctic wildlife:北極に生息する野生動物

北極海では、海氷と海と陸が複雑に交差する環境に、氷上と海中両方の資源を利用する多様な生物が暮らしています。ここではその代表的な動物の一部を紹介します。

①Polar bear(ホッキョクグマ)

北極を象徴する存在であり、スヴァールバルでは海氷の先でアザラシを待ち伏せて狩りをします。体格は大きく、成獣のオスでは体重が500kg以上に達する個体もいます。

近年、夏季の海氷後退が進んだことにより、行動の範囲や狩りのパターンが変化しつつあり、陸上で休む姿が観測される機会も増えています。

このツアーでも、海岸線や流氷付近を双眼鏡でひたすら探す場面があり、ガイドが万が一近距離で観測できた場合の距離確保と安全確保のルールを強調していました。

北極で出会えれば“幸運”とされる存在であり、環境の変化を直接的に受ける動物の象徴でもあります。

②Walrus(セイウチ)

巨大な牙と丸みのある体で知られるセイウチは、氷の上や浅瀬の砂地に群れを作り休息する姿がよく見られます。かつては乱獲で激減しましたが、現在は保護政策により徐々に数が回復傾向にあります。

肉も脂肪も大きい体は保温性能が高く、寒冷な北極海でも長時間潜水し、エサとなる貝類を海底で吸い取るように食べます。

船から観察した場合は静かに距離を保つ必要があり、騒音によるストレスを避けるためにも声を上げず、ガイドの指示に従うことが鉄則です。水面に現れる大きな鼻面と牙を見つける瞬間は、北極の生態系の力強さを体感するひとときです。

③Bearded seal(アゴヒゲアザラシ)

Bearded seal(アゴヒゲアザラシ)は、北極海域に生息する大型のアザラシで、名前の由来になっている長い白いヒゲが特徴です。氷の縁や緩やかに溶けた海氷の上に寝そべり、ゆったりと休む姿をよく見かけます。

食性は底生性で、貝や甲殻類などを中心に捕食します。IsfjordenやBillefjordenでは、夏でも海氷の“残り”が浮いている場所が多く、その氷を「休憩台」のように使っている姿を見ることができました。

船を止めてガイドが双眼鏡で確認しながら近づくと、のびをしながらこちらを警戒しているような表情を見せる瞬間もあり、まさに北極の静かな時間そのもの、という雰囲気でした。

④Arctic fox(ホッキョクギツネ)

小柄で俊敏なホッキョクギツネは、夏と冬で毛色が変化することでも知られています。夏は茶色が目立ち、冬は真っ白な姿で雪原に溶け込みます。

主に鳥類の卵や小型のげっ歯類、死んだ動物の遺骸などを食べ、サバイバル能力に優れた雑食性です。

観察できるタイミングは土地の地形と季節によって左右されますが、ツアー中には海岸線で食物を探す姿が見られることもあります。

氷河周辺で観測される野生動物の中では特に素早い個体が多く、双眼鏡越しにその素早い動きと毛並みの色の変化を見ると、北極の生き抜き方そのものを目の当たりにしたような気持ちになります。

⑤Puffin(パフィン/ツノメドリ)

漫画のキャラクターのようなカラフルなクチバシと丸い目がチャーミングなパフィンは、夏の繁殖期に崖に巣穴を掘り、海に潜って小魚を捕まえて生活しています。翼を高速で動かすスタイルで水中を“飛ぶ”ように進む姿は、海鳥の中でも特にユニークな存在です。

スヴァールバル周辺でも繁殖数は多く、夏の航行時には海面近くをすばやく移動する姿がよく見られます。繁殖の成功は餌資源の安定性と強く関連しますが、海水温の上昇や漁業圧の影響など、変化する海の状態と密接に結びついています。そのため、環境の微妙な変化がパフィンの繁殖率や生息域の変化にも影響を与えると考えられています。

北極クルーズの詳細

私が参加したの2つのツアーは、両方とも朝8:15ピックアップ、8:30出港、午後16:00帰港の7時間弱のコース。ホテルでピックアップしてもらい、フェリー乗り場へ向かいます。

ツアー客を乗せたフェリーはロングイェールビーンの港を静かに離れ、ビレフィヨルドへ。

船内は暖かく、ガイドによる氷河の成り立ちや野生動物の解説を聞きながらホットチョコを飲んだり、軽食を食べたり、思い思いの時間を過ごします。アルコールも販売しており、シャンパンもお手頃価格で購入可能。

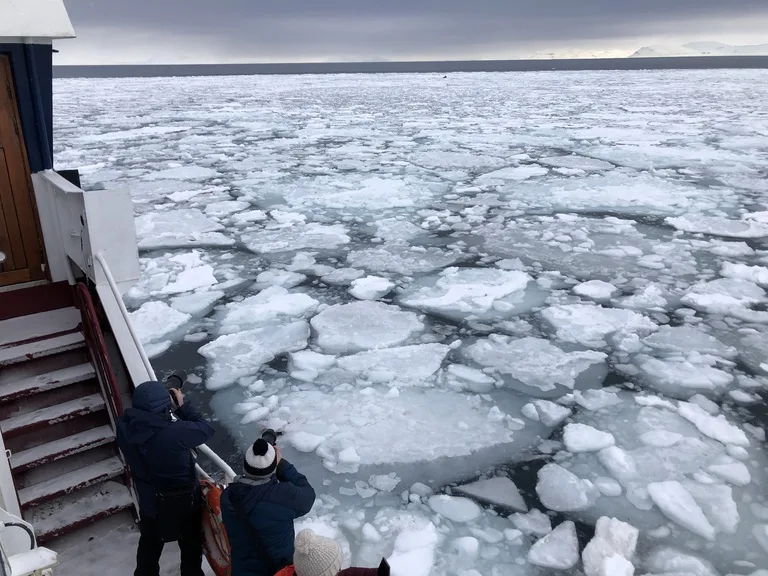

甲板に出て流氷の形が変わる変化を楽しんだり、氷の上で休んでいるセイウチやアザラシの写真を撮ったりしながら前方に迫る白い世界を眺める時間は特別なものでした。

ビレフィヨルドを進み、巨大なエスマルク氷河に到達すると、圧倒的な青白い氷の壁を目の前に観察します。氷河の前で停船する時間は十分にあり、運が良ければ崩落(カービング)や野生動物の姿を観測できることも。

帰路も穏やかで、氷のきらめく海面を前に静かにロングイェールビーンに戻ります。

北極クルーズのベストシーズン

スヴァールバルのクルーズは通常、5月~9月が航行シーズン。

“白夜の光” × “氷河の青” のコントラストが出る6~8月が特に人気です。この時期はより野生動物に会えるチャンスも多くなります。

私が行ったのは4月前半。ベストシーズンにはまだ少し早かったですが、その分観光客は少なく、ゆっくりと楽しむことが出来ました。

北極クルーズの参加方法

Henningsen Transport & Guidingの公式Webサイト、またはVisit Svalbardサイトの予約ページから購入できます。

夏夏季の人気シーズンは特に満席になることも多く、数日前に満席表示が出るケースもあります。事前に日程を確定したうえで余裕を持って予約することをおすすめします。

ロングイェールビーン滞在が短いときは「この日しかない」ことも多いので、旅程を先に優先して確保すると安心です。

Henningsen 公式サイト:https://svalbardcruise.com/index.php/en/

Visit Svalbard 公式サイト:https://en.visitsvalbard.com/

北極クルーズでの注意事項

北極海は急変する天候が特徴で、晴天だった海域が急に霧に包まれることも珍しくありません。防水性のあるアウター、濡れても保温するインナー、手袋、ネックウォーマーは必須。甲板での観察は冷えます。

双眼鏡、予備バッテリー、薄手の帽子、首から下げられるスマホストラップも役立ちました。

観察中は急に大声を出さず、他のゲストの視界を遮らない姿勢を意識。動物に食べ物を投げないこと、野生動物への距離を尊重することは“常識”というだけでなく、周囲の旅人たちにも配慮となります。

Lapinの旅行記:北極クルーズ編

【地球のてっぺんで起きている知っていて欲しいこと Part1】

Global Warming Issues〜地球温暖化問題〜

2日間のボートトリップで氷河や野生動物の世界へ。ここではただのんきに自然は美しいと感嘆してばかりはいられない現実を学ぶ。

スピッツベルゲンでは、切り立つ黒い山脈と氷河の白が並ぶ迫力ある景観が特徴。湾の奥ほど海は静かになり、海面に浮かぶ氷の破片が日差しを受けてキラキラと光ります。

波の音がほとんどしない「無音の海」に近い瞬間があり、自然のスケールの大きさに体の感覚が変わるような体験でした。

スヴァールバル諸島の大部分は氷河(glaciers) 。

スヴァールバル氷河、ブレイエ氷河、カーク氷河、アウストフェルト氷河、パラ山氷河など、多くの氷河が存在し、これらの氷河は、地球温暖化の深刻な影響を受けています。

氷河の多くは、温暖化により急速に縮小。Austfonna氷河は、1980年代の面積の約80%を喪失し、Kronebreen氷河は2000年以来、毎年3メートル以上の厚さを失っているといわれています。

――温暖化により湖の水位が上昇し、氷河の底部が溶け、氷河の前進速度が遅くなる。

氷河が溶けることにより、地形が変化している。

地形が変化するということは、生態系に重要な影響を与えるということ。

氷河から流出する淡水が減少すれば、周辺の植物や動物に影響を与える。

主に氷の上で生活している北極熊は、氷の減少によって食物を探すのが難しくなり、狩りに失敗することが多くなる。

氷が減少すると、北極熊の主食であるアザラシの数も減少するため、餌不足に陥る。

気候の変化が起こることで、北極熊は狩りに出るのが難しくなることがあり、長期間食事が取れないこともある。――

これらの現象は、地球温暖化による気候変動によるもの。

温暖化は北極圏の気候を変化させ、北極圏で生息する生態系に大きな影響を与えています。現に北極熊の数は年々減っているそうです。

セイウチはたくさんいました。出会うセイウチは大半が子連れ。ボートで近くを通ると、何事だ?という顔で眺めてきます。のんびりしていてほのぼのする時間。自然界もいろいろ大変だけど、がんばって生きて、と切に願う時間でもありました。

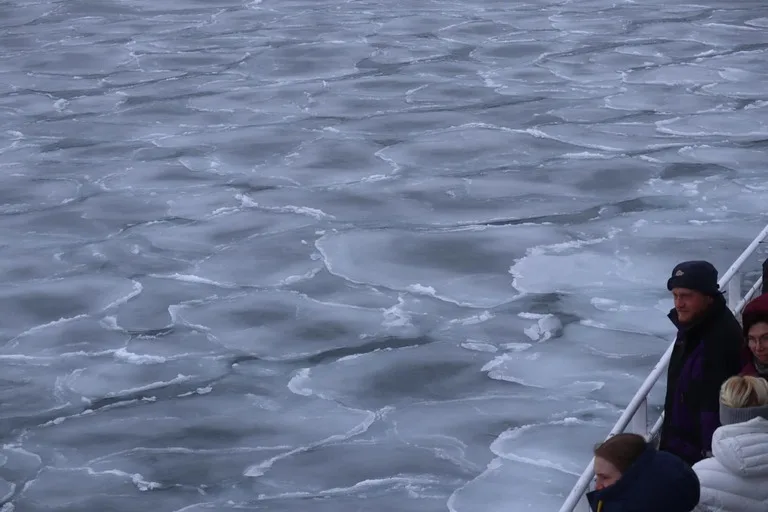

海面を眺めていると、流氷が少しずつ大きくなっていく様子がわかります。

最初の段階では薄く小さく、クラゲの大群が漂っているよう。それがぶつかり合いながら結合と分解を繰り返し、次第に大きく厚い流氷になっていく。

この美しい世界をこの先ずっと残していくために、私たちは何ができるのか?

何をしなくてはいけないのか?

私たちの生活の影響は、すでにこんな地球のてっぺんにまで届いてしまっている。

そう自問自答せずにはいられませんでした。

今回見た景色が10年後も20年後も見れるよう、問題意識を持ち続けなくてはいけないと。

この地球の住人である以上、誰も無関係ではないだと。

地球のてっぺんで今起こっていること、忘れない。

この旅で見た景色、聞いたこと、忘れない。

そう誓ったスヴァ―ルバル諸島の旅。

これからの未来が、自然と野生と人間がうまく共生できる世の中でありますように。

Pray for peace on earth.🌏

北極クルーズのまとめ

このクルージングは、単に美しい景色を見るだけでなく、「地球の変化」が視覚的に理解できる旅でした。

氷河の前線が後退した静かな入り江で聞いた氷の崩落音や海鳥の羽ばたきを今でも鮮明に覚えています。

北極の景色は「白い世界」ではなく、絶えず移ろう「今」の環境そのもの。旅としての興奮と深い思考が同時に刺激される印象に残る1日でした。

ぜひ「地球に今起こっていること」「地球が今怒っていること」を体感しに行ってみてください。

※当記事の情報は実際に旅した際の体験と、調査時点の情報をもとに執筆しています。

可能な限り正確を期していますが、万が一情報に誤りや更新漏れがある場合は、お手数ですが「https://tabilapin.com/contact/」よりご連絡いただけますと幸いです。確認の上、迅速に対応・修正いたします。

You May Also Like

オランダってどんな国?治安や歴史など旅行前に知っておきたい基本情報【2025年最新】

2025年7月7日

クリスマス島(オーストラリア)観光で行ってよかったスポット18選!赤ガニ以外にも魅力たっぷり

2025年11月14日